ルートの中が何の2乗なのか分からないことがある。

素因数分解をして、2乗になった数をルートの外に出すやり方が普通だけど、

他にもルートを外すやり方がある。

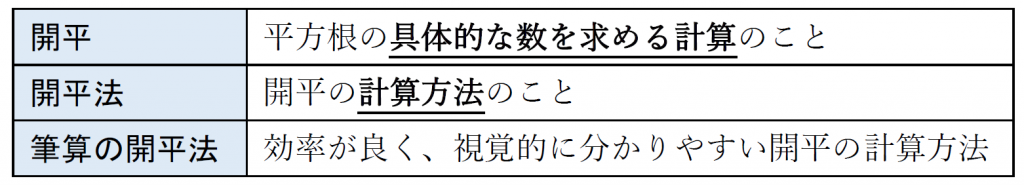

筆算の開平法とは

平方根の具体的な数を求める計算のことを開平という。

いろいろな開平の計算方法があって、

その計算方法のことを開平法という。

いろんな開平法の中で、

効率が良く、視覚的に分かりやすいのが「筆算の開平法」というもの。

やり方

①小数点の位置を基準にして、2桁ずつ区切る。

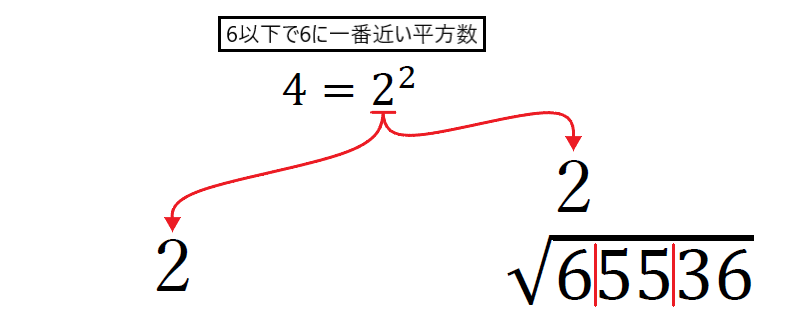

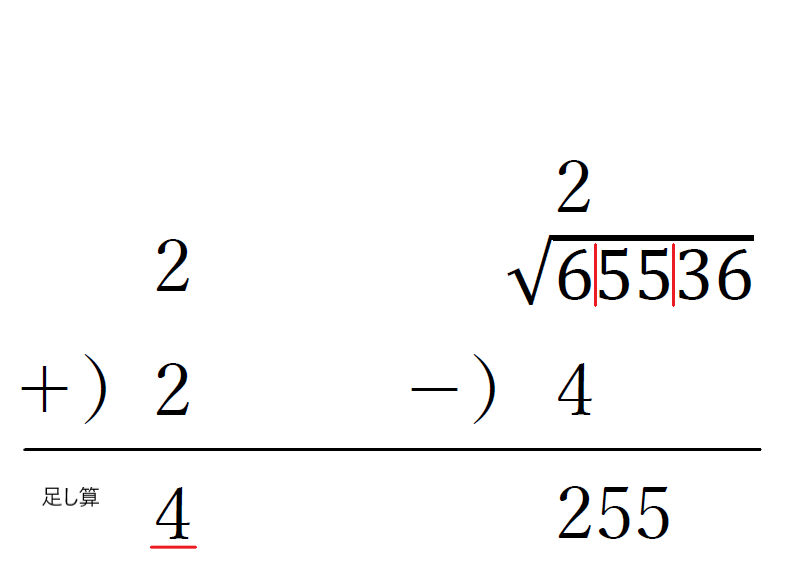

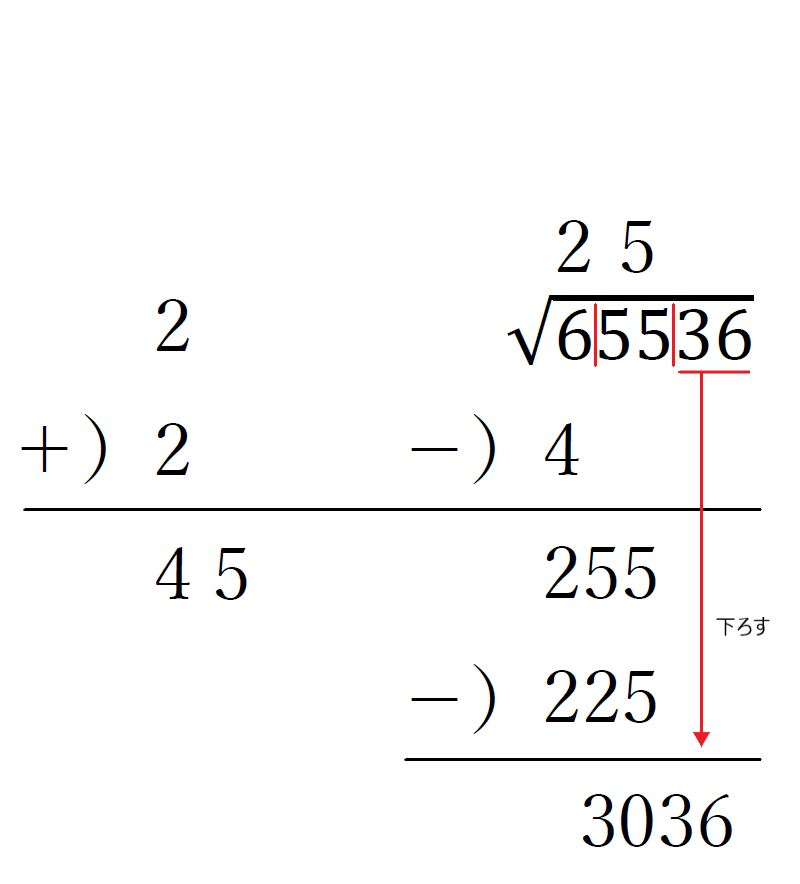

②一番高い桁の区分にある「6」に注目し、6以下で6に一番近い平方数を見つけて、注目した桁の区分の上と、左のスペースに立てる。

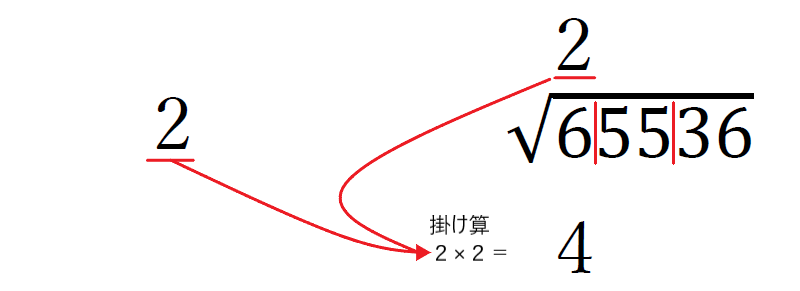

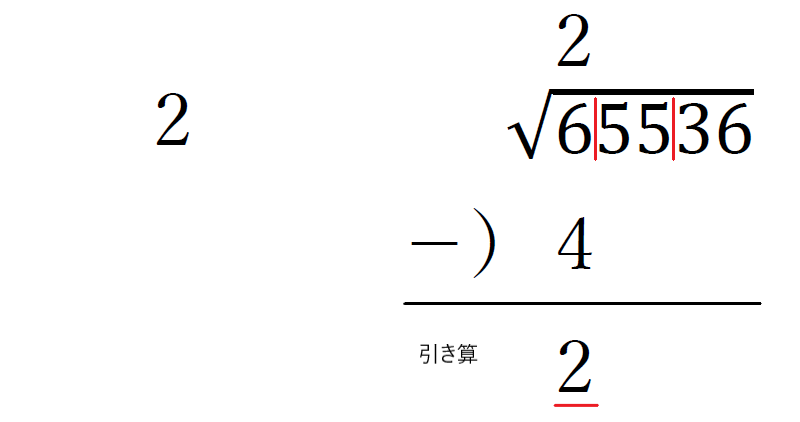

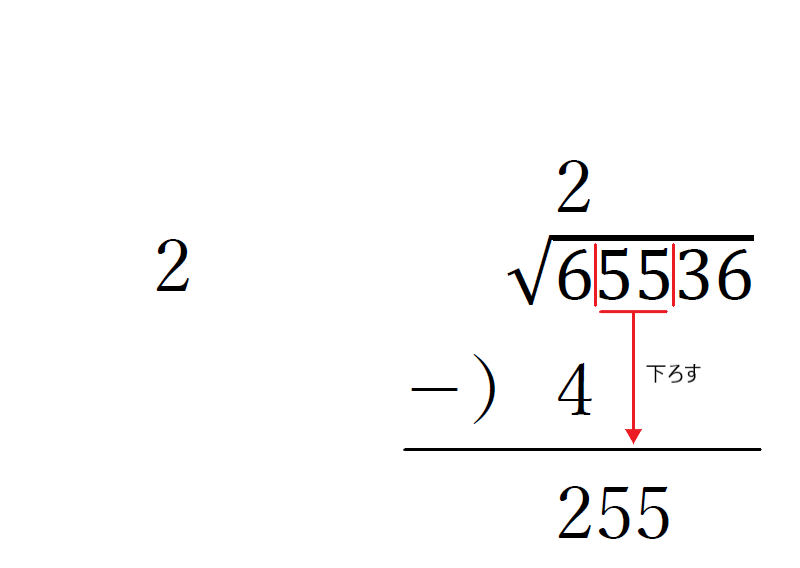

③左側と右側の数で掛け算をし、右側の注目した桁の下に4を書き、引き算をして、2番目に高い桁の区分の数を下ろす。

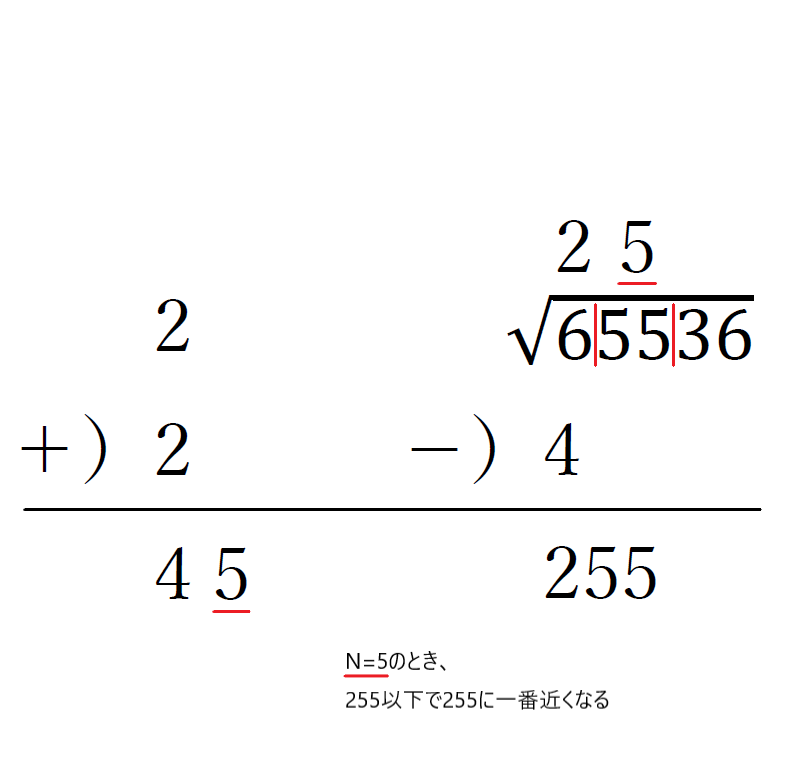

④ルートの上に立てた数を、左のスペースにも書き、足し算をする。

⑤左側の一の位を「N」と置き、(40+N)×Nが255以下で255に一番近くなる「N」を見つけて、二つ目の桁の区分の上と、左のスペースに立てる。

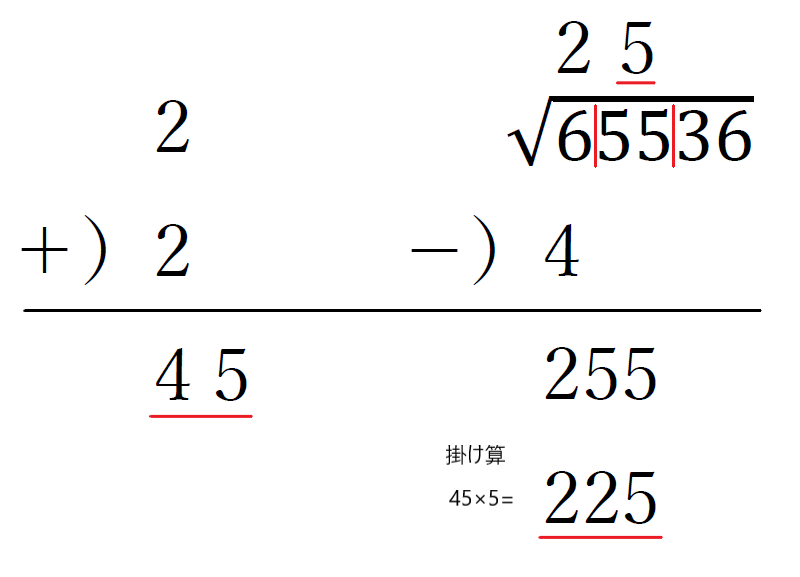

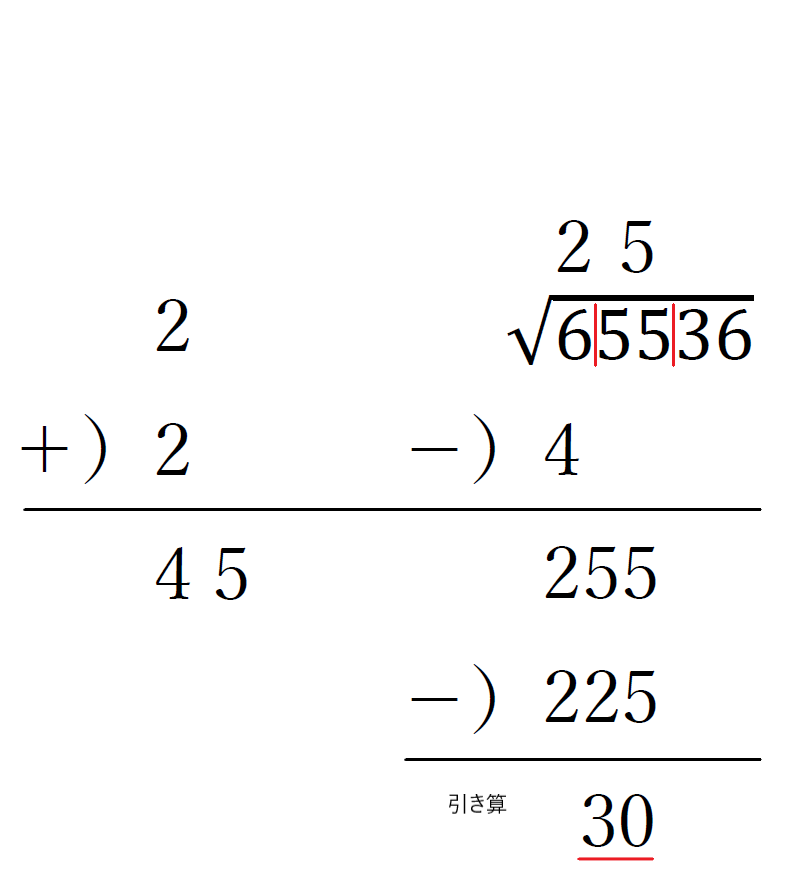

⑥左側と右側の数で掛け算をし、255の下に225を書き、引き算をして、一番低い桁の区分の数を下ろす。

⑦ルートの上に立てた数を、左のスペースにも書き、足し算をする。

⑧左側の一の位を「N」と置き、(50+N)×Nが3036以下で3036に一番近くなる「N」を見つけて、一番低い桁の区分の上と、左のスペースに立てる。

計算結果が「0」になったので、ここで終わり。

ルートの上に書いた3桁の数が開平した数になる。

これが筆算の開平法。

定義を知る

まとめ

小数点を基準にするから、小数点以下にも数字がある場合にも対応できる。

使いこなせるようになるまで、何回も計算して慣れていかないといけない。

「開平法」を一つだけでも知っておけば便利。

コメントを残す